人と地域、そして地球の、

「環境」と「未来」のために、

世界中の生産地および生産者との、

「共存・共栄」のために、

私たち船昌商事は、

社会の持続的発展に

貢献して参ります。

[船昌商事の食品ロス削減への貢献]

船昌商事は、2024年1月にパーパス「おひさまのおいしさを、どこまでも。」を策定しました。このパーパスを基に、企業として社会に対して、「様々な環境の変化の中で、食材の安定供給と業界の社会的責務を再認識し、改めて原点に立ち戻り、お客様に果物を通じた幸福感や安心感をお届けできるよう努める」という責務持っています。この責務を果たし続けるために、持続可能な社会の実現に向けた活動をさらに加速させるべく、SDGsの取り組みに力を入れております。取り組みの1つである、「アボカドの未利用資源」についてご紹介いたします。

目次

1.日本の食品ロスの現状

2.政府の動向〈ムーンショット目標について〉

3.船昌商事の取り組み〈アボカドの未利用資源について〉

1.日本の食品ロスの現状 ⁽¹

食品ロスとは、

本来であればまだ食べられるのに、何らかの理由で廃棄される食品のことを言います。

引用:農林水産省

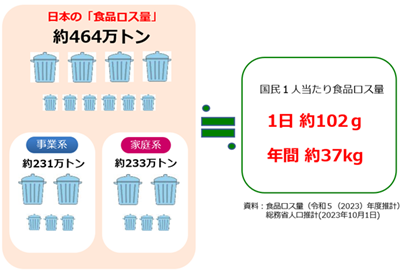

農林水産省の「食品ロスとは」のサイトによると、年間で464万トンもの量が捨てられています。(令和5年度推計値)

国民1人当たりの食品ロス量は、年間で約37㎏、1日で約102gです。

102gとは、なんとおにぎり約1個分のご飯量(約110g)に相当します。

年間の食品ロス量を見ると想像しにくいですが、1日当たりで見るといかに多い量か実感することができます。

食品ロスは大きく分けると下記2つに分けられます。

事業系食品ロス:事業活動を伴って発生する食品ロス

家庭系食品ロス:各家庭から発生する食品ロス

年間464万トンのうち、

事業系食品ロスは231万トン、家庭系食品ロスは233万トンとなっています。

さらに事業系食品ロスは下記4業種に分けられます。

食品製造業・・108万トン

食品卸売業・・9万トン

食品小売業・・48万トン

外食産業・・・66万トン

他事業に比べると、食品卸売業の食品ロス量は少ないですが、

スカイツリーの鉄骨総重量(約3.6万トン)2基と半分の重さに相当します。⁽³

食品ロスは、他の社会問題と同様に重要な課題であり、官民が一体となって解決に向けて取り組むべきだと考えます。

2.政府の動向 ⁽²

内閣府が、自然災害や地球温暖化問題など多くの困難な課題を解決するために、大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発が必要と考え、ムーンショット目標を定め、大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を支援しています。

ムーンショット(研究開発)目標とは、

全ての目標は「人々の幸福(Human Well-being)」の実現を目指し、掲げられています。将来の社会課題を解決するために、人々の幸福で豊かな暮らしの基盤となる3つの領域(社会・環境・経済)から、具体的な10個の目標を内閣府と首相官邸が設定しました。研究推進体制は産業界、研究者、関係府省等で構成されています。

10個の目標のうち、食品ロスと関係がある目標5に着目しました。

目標5「2050年の食と農」

・2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出

〉ターゲット

・完全資源循環型の食料生産システムを開発する

・食料のムダを無くして環境を考慮した食料消費を促進する解決法を開発する

・上記のシステムの原型を開発・実証し、グローバルに広める

〉目標の背景

・世界的な人口増加に伴い、穀物需要量が増え、食料需給がひっ迫する可能性がある

・温暖化が原因である異常気象により肥料や灌漑用地下水が枯渇してしまう

・化学肥料や農薬の使い過ぎは、自然の循環に支障をきたす 等

〉目指す社会

・世界規模でムリのない食料生産システムを確立し、地球環境の保全に貢献する

・食品ロスを削減し、ムダのない社会を実現する 等

食品を取り扱う船昌商事にとって、食品ロス問題は見過ごせない課題であると考えております。

3.船昌商事の取り組み

このような社会情勢の中で、船昌商事にできることを考えた結果、アボカドの未利用資源を活用することを決め、食品ロス削減に向けて取り組んでいます。

未利用資源とは、

資源自体は存在しているものの、注目されず活用されていない状態の資源を指します。具体例として、廃棄物などが挙げられます。

※廃棄物:食品廃棄物や規格外の食材など、通常は廃棄されるが、実際には利用可能な資源です。

【経緯】

船昌商事では、必要な量だけ輸入するために輸送方法を工夫することや熟れすぎた果物は、ジューススタンドや動物園など販売可能なお客様を探して、廃棄量を減らすなどフードロス削減に取り組んできました。

そして、2023年に「サステナビリティ推進室」を設置しました。

青果の輸入商社として、将来にわたり日本の食卓を支え続ける、という使命を持っています。しかし、世界的な気候変動の影響で、輸入青果物の安定供給が難しくなっているのが現状です。この使命を着実に果たし続ける決意のもと、持続可能な社会の実現に向けた活動をさらに加速させるべく、サステナビリティ推進室が誕生しました。

サステナビリティ推進室が検討した結果、アボカドは追熟の過程で一定の廃棄が出るため、その廃棄を有効活用することができないか着目しました。

そこで、「未利用資源を用いた新規食品の開発」や「野菜の機能性成分を活用した加工・調理食品」のテーマで研究を行っている東京農業大学の谷口 亜樹子教授にお力添えをいただきました。⁽⁴

産学連携の一環として、当社よりアボカドを提供することで、委託研究を行っております。

【研究内容】

等級の異なるアボカド(A級品(正規品)、B級品)の食品の一般成分および機能性成分を分析し、等級の違いによる成分の比較を行っています(糖類、タンパク質、ビタミンC、グルタミン酸量など)。さらに、アボカドの特性を生かした加工品を考案し、新規食品の開発を検討します。

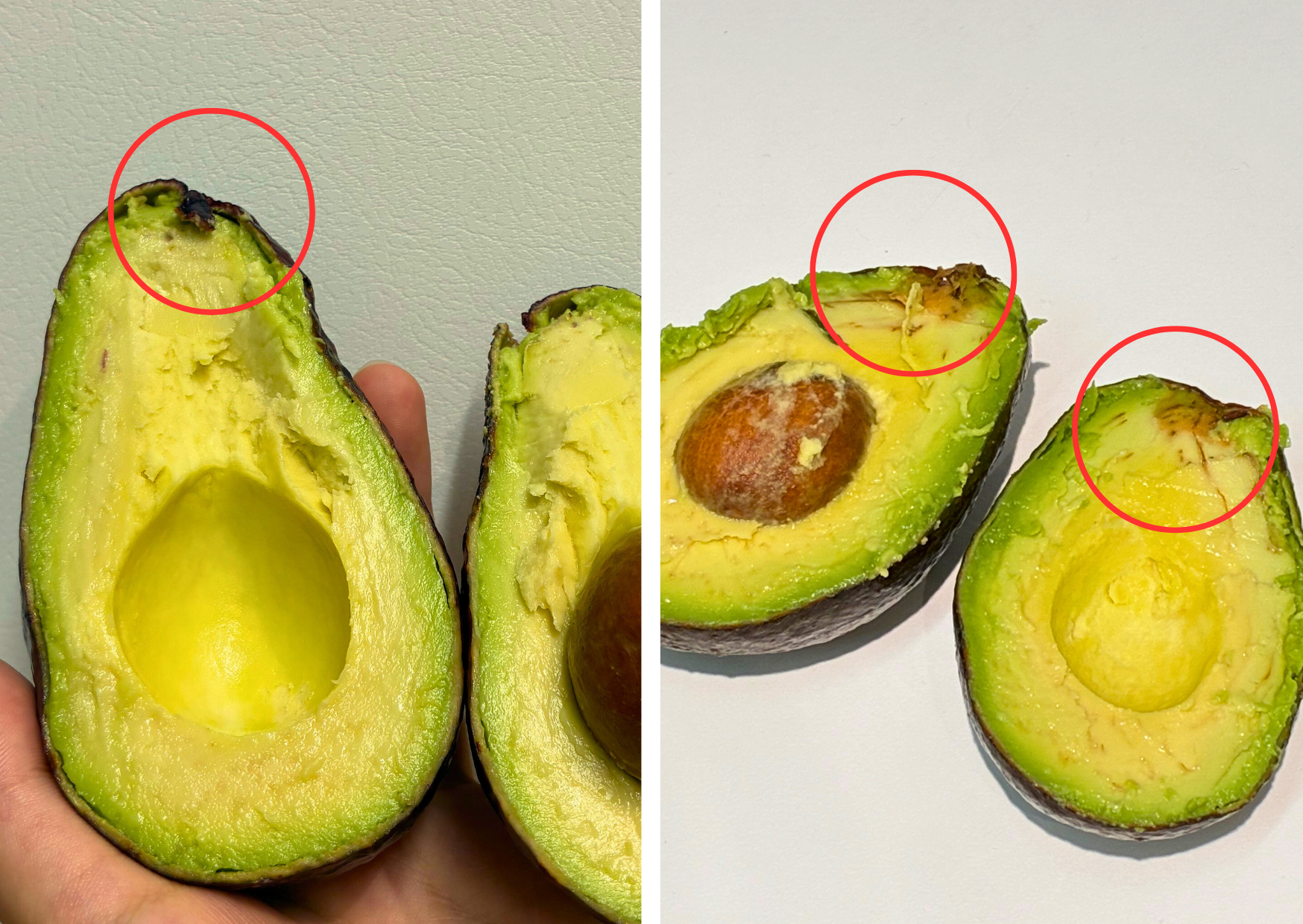

A級品のアボカド

・皮の色は、緑→茶→黒と変わる

・傷が無く、形や大きさが揃っている

B級品のアボカド

廃棄のアボカドの中身

・表皮に黒い斑点(アバタ)が生じている物はB級品となる

・一見見た目が良いものでも、へたの付近が柔らかくなっていると、上記の写真のように中身が黒くなっており廃棄になる

・中身が黒くなってしまっている範囲はそれぞれ異なり販売できそうに思えるが、実際に食べようと思った時には広範囲が悪くなる可能性がある

【展望・可能性】

・化粧品等への利用

・肥料効果の研究

・加工品開発のレシピ考案

上記の経緯や期待から、谷口教授へ研究を委託し、アボカドの未利用資源を活用しております。

現在は委託研究中のため、進展がありましたら、こちらのHPにてお知らせいたします。

船昌商事は、自社での取り組みだけでなく、産学連携なども活用して、食品ロスの削減に取り組むことで、持続可能な社会の実現に引き続き貢献いたします。今後も食品一つ一つの価値を大切にし、限りある資源を未来に繋げる活動に取り組んでまいります。

参考文献

(2ムーンショット目標 – 科学技術・イノベーション – 内閣府

[スクラムジャパンプログラム]

https://www.scrumjapanprogram.jp/

船昌商事は日本の将来を担う子供たちのために、ラグビーを通じた教育事業を応援しています。日本ラグビーフットボール協会が実施する本プログラムは、小学生から高校生までの子供たちにチームワークの大切さ、仲間との絆、チャンスを活かす集中力など、ラグビーによって様々な力を培ってもらう事業です。2023年のラグビーワールドカップに向けて注目が高まる中、当社が達成を目指すSDGsの「質の高い教育をみんなに」の目標にかなっていることから賛助会員として協賛しています。

[ 国際果実野菜年2021 ]

~オフィシャルサポーターとして~

国際果実野菜年2021とは、国連が果実と野菜の持つ重要な役割を啓発する機会として定められたもので、以下の目的が掲げられています。

・ホームページ及びSNSにおいて、国際果実野菜年2021を紹介し、野菜・果実の重要性を周知する。

・国際果実野菜2021の理念に賛同し、野菜・果実を取り扱う企業であることを告知することによってビジョンを同じくする人材を雇用する。

また、本サイトにおいては青果物の生産・流通・販売の様子を掲載しています。

今回オフィシャルサポーターとなったことを機に、国連及び農林水産省が掲げる三つの目的を踏まえ、より一層青果物の素晴らしさを発信していきたいと思います。

[ 共に歩む未来 ]

~日本フィリピン企業協議会(JPIC)~

フィリピン残留孤児帰国歓迎会の様子

フィリピン残留孤児帰国歓迎会の様子1995年に初めてフィリピン残留日本人(日系2世)に、日本人としての戸籍登載が認められたことを皮切りに、身元が判明した日系3世、4世の多くの人々の定住ビザでの来日が可能となり、さらに彼らは、JPICの会員のもとで正規労働者として、現在日本経済を今も支える力となっています。

PNLSC会議の様子

PNLSC会議の様子戦争によって散り散りになってしまった日系人の相互援助を目的として組織された本会は、これまでメンバー間の社会的、経済的状況の改善といった成果をあげてきました。現在では、4世代、5世代目となる人々の教育支援も行っています。

また、船昌商事はJPVA(日本フィリピンボランティア協会)の理事と共に、青少年育成およびスポーツ振興のため、東京吉祥寺ライオンズクラブの支援および現地の方々の協力で開催されているフィリピン・ダバオでの野球大会(第1回大会・2006年~現在)に野球道具を届ける活動を支援し続けています。

私たちはこれからもバナナの産地であるフィリピン日系人支援を続けてまいります。

[日本への留学支援]

ミンダナオ国際大学校舎

ミンダナオ国際大学校舎船昌商事は、フィリピン日系人会国際学校高等学校卒業生の留学支援を行っています。同校はフィリピン共和国ダバオ市にある私立学校です。戦前にダバオに移住した日本人の子孫の組織、ダバオフィリピン日系人会が地域の青少年の教育の必要性に応え、1992年にこの学校を創設しました。現在、幼稚部から高等部までを有し、約1600名の生徒が在籍しています。生徒の約7割は一般のフィリピン人ですが、日系人や親戚が日本人と結婚している、日本で働いているなど何らかの形で日本とつながりのある生徒がたくさんいます。近年は日本政府との関わりが増え、日本大使館、領事館の行事に職員、生徒が参加する機会も多くなりました。

関野会長とフィリピン日系人会国際学校職員、奨学生

関野会長とフィリピン日系人会国際学校職員、奨学生前述の通り、弊社はフィリピン日系人会とは関係が深く、関係教育機関とも関わりがありました。その中で勉強熱心で優秀なフィリピン人学生がたくさんいることが分かり、日系人以外のフィリピン人でも日本留学を成し遂げられるような留学支援制度の整備とその実現が必要だと考えるようになりました。

弊社はそのために、日本での修学及び生活ができるよう制度構築に向けて具体的に同校と協議を開始し、留学希望者の選抜に当たっては学生の能力や人柄を熟知している同校教員へ一任し、日本への留学費用について支援することとなりました。また、日本学生支援機構によれば、留学生の7割以上がアルバイトに従事しており、その中には学業がおろそかになる留学生もいます。本制度では学業に専念してもらうため、滞在費用も支援します。

2019年度奨学生と2020年度奨学生

2019年度奨学生と2020年度奨学生2019年度奨学生は2019年10月に東京中央日本語学院への入校が決まりました。同校は日本語教師の資格が取得できる学校です。弊社は今後も、「Youth Brighter Future Scholarship」と名付けた本事業を継続し、優秀な若者を育成するための教育支援を通して、フィリピンとの関係を深めていきたいと思っております。